L’Apollo dei college

Vista dal cortile dei Grounds, la Cappella del King’s College si ergeva maestosa davanti a lui.

Quell’antico colosso, appena scalfito dal logorio dei secoli, gli imponeva di alzare lo sguardo verso le guglie svettanti contro l’orizzonte. Immerse nella luce autunnale, le punte dei pinnacoli parevano colpirlo come un nugolo di frecce scoccate dall’immensità del cielo. Così, per un attimo, restò lì sospeso, rapito a mezz’aria, estatico.

Era una mattina d’ottobre del 1906 e Rupert Brooke solcava i prati di Cambridge per il suo primo term.

In breve tempo, l’allievo in uniforme da primo ufficiale della Rugby School, carico di medaglie e precoci doti letterarie, abbracciò con ardore la vita universitaria. Distintosi come brillante star student nelle aule del prestigioso college, la prima posa che assunse da matricola fu quella del dandy raffinato, amante di Walter Pater, Ernest Dowson e Oscar Wilde, gli idoli giovanili conosciuti grazie al mentore di allora, St. John Lucas. Dal canto suo, il ragazzo di provincia non mancò di partecipare ai principali club sportivi e alle regate combattute in scontri all’ultimo sangue contro i nemici di Oxford, perpetrando la competizione agonistica e l’esprit de corps dettati ai leali discepoli di Arnold nella vecchia scuola.

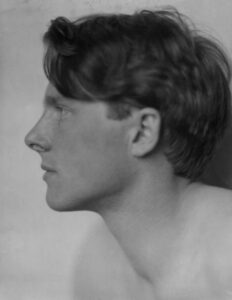

Poco consapevole della propria bellezza, il volto da dio greco e il fascino irresistibile catturavano file di amminatori irretiti nella sua aura come da un colpo di fulmine. Ammantato di carisma e indefesso nelle letture, avrebbe stupito, conosciuto e attirato come un magnete tutti i nomi che contavano nel bel mondo intellettuale, polo gravitazionale dei circoli accademici – classicisti Neoplatonici, Ritualisti della nuova Scuola Antropologica, confraternite segrete e associazioni dalle idee progressiste –, condividendo la temperie di fermento culturale del milieu da cui emersero opere canoniche d’anteguerra come The Golden Bough (1890) di J.G. Frazer e Study of Greek Religion (1903) di Jane Harrison. Quest’ultima ricalcò sulla sua figura la dottrina dello spirito ellenico, elogiando la gioventù appena sbocciata in un acerbo Ganimede. Col nitore di una premonizione, l’epigramma1Youth. On Rupert Brooke, in Poems, Cambridge, 1910. dell’amica poetessa Frances Darwin (nipote di Charles) lo avrebbe lanciato, ancora giovanissimo, nel dominio del mito:

Un giovane Apollo dai capelli d’oro,

Sognatore al limite della lotta,

Magnificamente impreparato

Alla lunga piccolezza della vita.

Apostoli e Fabiani

Affiliato dapprima ai Carbonari d’impeto reazionario, l’impareggiabile freshman animava col suo afflato le discussioni filosofiche della cerchia degli Apostoli, l’altra Società di Conversazione segreta (avviata nell’Ottocento da Tennyson) da cui venne eletto “embrione” – nuovo membro nel codice inziatico di stampo platonico – per avvenenza e talento. Sotto gli occhi abbagliati di Lytton Strachey, E.M. Forster, Roger Fry e Goldsworthy Dickinson, seguiva una linea divergente non confinata al culto assoluto degli antichi, facendo sentire la propria nota singolare nelle riunioni di gruppo.

Sensibile ai richiami d’affetto di Arthur Hobhouse e George Mallory, prestava ascolto al loro sacerdote G.E. Moore – autore dei celeberrimi Principia Ethica (1903) – partecipando a una rivoluzione nel campo dell’estetica e della morale. Nello stesso tempo, sedeva da pupillo nel cenacolo di Charles Sayle – senza dubbio l’adepto più intelligente nelle sue stanze – dov’era atteso per discettare di letteratura e philìa greca assieme ai compagni di studio. Ma i suoi interessi prendevano più direzioni, quindi si investì nella causa di giustizia sociale della Fabian Society, di cui fu nominato presidente un anno.

Durante le integerrime summer schools tenute da H.G. Wells e Beatrice Webb era attento ai principi di riforma inculcati dai suoi portavoce e pedalava fino ai picchetti di sciopero, battendosi per l’approvazione di nuove leggi e maggiori diritti per i lavoratori. Nel tempo libero, si intratteneva con le bellissime sorelle Olivier – Noël, Bryn, Margery e Daphne –, studentesse a Newnham abituate alla vita selvaggia dalla nascita, da lui amate tutte e inseguite come ninfette dei boschi.

Le riflessioni di quei giorni di fervido attivismo e acceso dibattito, ispirato da sincere convinzioni socialiste, andranno a plasmare una copiosa messe di saggi, in particolare Democracy and the Arts (post. 1946) che raccoglie le più importanti conferenze fabiane in difesa dell’arte.

La Marlowe Dramatic Society

Abbandonati gli studi classici per intraprendere una più appassionante carriera in letteratura inglese, la notorietà gli arrivò, d’un colpo, col debutto sul palcoscenico nelle vesti di araldo per le Eumenidi di Eschilo: «ricoperto d’oro, di blu e rosso vivo» sembrava «un paggio della Cappella dei Magi2E. Marsh, Rupert Brooke: A Memoir, McClelland, Toronto, 1918.», una visione folgorante per chiunque fosse presente in sala quella sera.

La dedizione per il teatro lo aiutò anzitutto a trovare la propria voce, dunque spettava a lui il ruolo di principale fautore del revival elisabettiano di inizio Novecento – il Poeta Laureato Robert Bridges alle spalle e T. S. Eliot come diretto continuatore. Coi suoi saggi e la sua attività drammatica, Brooke diede infatti un vigoroso impulso agli spettacoli di opere antiche e moderne nell’ambito del ciclo di produzioni “The Greek Play”. L’enorme contributo in ambito teatrale portò alla fondazione della Marlowe Society – tuttora attiva – che risvegliò nel pubblico e nella critica anglosassone l’interesse per gli scioccanti drammi elisabettiani e giacomiani, allestiti in cooperazione con gli amici, resuscitandoli dall’oblio delle botole vittoriane.

Sotto la sua guida esperta in vece di stage director e non appena pronunciate dalle sue labbra, le battute di Marlowe, Shakespeare, Milton e Webster riprendevano vita, vibrando di un’energia giovanile, per tornare finalmente alla ribalta. D’altronde, emanava lui stesso una presa drammatica d’inaudita gaiezza, mentre recitava i copioni dinanzi a una platea di spettatori entusiasti, nei panni di Mefistofele nel Dottor Faust e dello Spirito custode in Comus. O quando si fiondava in barca, per indolenti sessioni di punting lungo il Cam, sul punto di cadere sommerso dalle pile dei suoi elisabettiani che portava sempre sotto braccio.

L’unico dramma che scrisse, una tragedia domestica dalle tinte fosche, intitolata Lithuania (post. 1915), testimonia il debito ai maestri più crudeli del Seicento.

Il neopagano di Grantchester

Messo alla prova dagli esami, nel 1909 decise di spostarsi al village di Grantchester, non distante dal nucleo cittadino, che diventò ben presto il suo quartier generale, regno di una personale Arcadia nei dintorni del Cambridgeshire. Come lo dipingeva alla sua musa bambina, la più giovane delle Olivier, andava creando da sé un incanto di fiaba:

Un mondo immaginario dove l’acqua del fiume è latte, il fango miele, i canneti e gli alberi sono di color verde zucchero, la terra ha la consistenza di una torta, le foglie e il piumaggio del pettirosso si tingono dei colori del cielo. Mi trovo nella campagna dell’Arcadia. È un paesino a due miglia da Cambridge, risalendo il fiume. Qui lavoro a Shakespeare e vedo poche persone. Shakespeare è piuttosto piacevole. Nelle pause vago nelle vicinanze, esplorando la natura. Non pretendo di capirla davvero, ma andiamo molto d’accordo noi due. Io ci vado coi miei libri ed entrambi siamo molto rispettosi.3Lettera a Noël Olivier, 25 luglio 1909.

Prima a The Orchard e poi alla porta accanto di The Old Vicarage, conduceva una vita rustica e frizzante, in perfetta armonia con l’ecosistema a lui più congeniale. Tra cumuli di lettere spedite dai colleghi e lunghi tè serviti direttamente sul prato, si ritirò dalla frenetica vita mondana per concludere a fatica – e a piedi nudi – la sua tesi su John Webster e il dramma elisabettiano (post. 1916), che gli valse infine il titolo di Fellow, ottenendo la cattedra di Letteratura – una promessa accademica – del suo college.

Nei periodi più cupi lo tormentavano i fantasmi della canonica che, stando a una leggenda locale, infestavano ancora il suo giardino. Cionostante, si addormentava spesso in tenda per trovarsi grondo di rugiada al risveglio. Terminata la dissertazione, si rese conto che l’arte della poesia, composta negli stessi giorni, valeva il sacrificio di «tramutare pensieri e afflizioni, tutte le passioni umane e l’inferno stesso in grazia e bellezza». Da qui, la capacità di sopportare il negativo della vita fino a trasfigurarlo nei suoi versi, sull’esempio del Bardo, come invocava l’amato Keats.

Era anche solito richiamare in quel luogo ameno compagni e visitatori curiosi: Virginia Stephen, Henry James e Edward Thomas, fra gli ospiti d’eccezione. Con tutti si presentava come un romantico poeta-fanciullo, ironico, ribelle e straripante di energia, consacrato agli studi e votato all’ideale di vita semplice. Prendendo a modello la filosofia di Shelley, il motto arrivava dal messianico Edward Carpenter tramite Bedales, la scuola en plein air frequentata dalle Olivier. Insieme ai sodali “neopagani” (come li aveva ribattezzati la Woolf) – erano le quattro sorelle, Justin Brooke, Gwen e Jacques Raverat, Francis e Frances Cornford, Katherine Cox e David “Bunny” Garnett – scandalizzava i vicini per le abitudini naturiste, tra picnic senza fine e faticose gite campestri.

I capelli lunghi oltremisura e la camicia sbottonata, un oltraggio al decoro delle maniere post-vittoriane. Più tardi, Gwen Raverat (née Darwin) ricorderà quel periodo gaudente con la sua ballade des beaux jours à Grantchester, ode ai divertimenti di una spensierata giovinezza.

Una sera d’autunno – correva l’anno 1909 – il giovane Denham Russell-Smith, il quale da tempo gli era devoto, bussò alla sua porta sotto la pioggia, la bici in panne. Dopo averlo accolto al fuoco del camino e sedotto in un intenso corpo a corpo, giocò con lui a una calorosa «Danza delle lenzuola». Perduto al mattino, degli “antichi giri” della notte non rimaneva che l’ebbrezza di un sogno, infranto, in scoppi di risa sommesse dal bavaglio della scoperta. Doveva essere soltanto un’avventura, una burla elisabettiana, al ritmo della Morte allacciata al suo caro compagno Eros, come in una terribile danse macabre, ma aveva finito per legarsi in tenerezza.

Era lascivo, immorale, tenero e delizioso. […] Lo presi in braccio per portarlo in camera – sembrava un bambino quando dormiva – e lo stesi sul letto. Ci abbracciammo e le mie dita presero ad esplorare il suo corpo […] Poi, quando mi tolsi il pigiama, ebbero inizio le danze. […] ‘Lo scherzo elisabettiano’, ‘La Danza delle Lenzuola’, avevano finalmente un significato. […] Le onde aumentavano di intensità, avevo perso il controllo della situazione […] Pensai a moltissime cose: che in fondo era tutto qui, il tanto vantato salto dalla verginità alla Conoscenza era stato molto semplice dopotutto […] I miei pensieri andavano da un’idea all’altra. Rivalutai senza troppo entusiasmo tutta la mia esistenza – anzi, l’intero universo.4Lettera a James Strachey, 10 luglio 1912.

Accantonati gli eccessi della fantasia, la verità di quell’incontro – oltretutto fuori dalla legge – sarebbe riemersa dall’alveo della memoria, qualche anno più avanti, alla notizia del trapasso dell’amico del cuore, l’ultimo colpo in grado di annientarlo fino al tracollo. Allora, per descrivere l’affetto che provava ed esorcizzare la tensione di quel momento delicato, stese una lunga lettera-confessione al fedele James Strachey, alludendo alla ballata popolare Canne yea dance the shakinge of the sheetes? (1568) e alle «antiche danze» della svergognata Dama di Bath.

Di lì a poco, un’acuta crisi di nervi straripò durante un reading party nel covo di Lulworth, dove i nodi profondi del suo animo si aggrovigliarono fino a sconfinare nell’ossessione. Istigato dagli intrighi del Gruppo di Bloomsbury e folle per il raggiro subito in un complicato triangolo amoroso (con Lytton Strachey al vertice), bollò gli ex amici come un clan di malfattori. Fra questi, quasi nessuno venne risparmiato – fatta eccezione per Virginia Woolf – dai toni veementi con cui li condannava in missive dagli accenti violentissimi. Furioso di gelosie, fraintendimenti e conflitti con le sue ragazze, lo scotto della confusione lo mostrava come uno spettro a sé stesso, un’anima morta ancora avida di linfa vitale.

Dei ricordi più dolci restavano comunque i felici anni di scuola, gli abbracci stretti al chiaro di luna sul molo di Brockenhurst con Denham, i patti d’amore e di amicizia oltre ogni limite e la rincorsa delle sue driadi nella New Forest: in breve, quelle immaginifiche «ore d’oro» (Second Best, 1908) vissute a pieno respiro nella meraviglia dell’iniziazione. Tutto finito, arretrato nel territorio della libertà giovanile, pronto com’era a cambiare pelle e ad entrare, da eletto Peter Pan, nel mondo ostile e sempre disdegnato degli adulti «dal coccio duro».

Sognatore e viandante

Mai veramente solo eppure sfiorato da un vacillante senso di vuoto, continuava sulla sua strada, tessendo ora legami più maturi, tra follie amorose e fili sospesi sull’orlo dell’abisso. Venuto meno l’idillio romantico con l’angelica Noël, trovò finalmente riparo nelle braccia di Ka. Attraverso le sue carezze materne, fu l’ingresso della virilità nel languore del desiderio, la salvezza da un’ostinata autodistruzione. Il rapporto già consumato si riaccese durante un tormentato soggiorno tedesco, dall’equilibrio precario, in vacanza nella folle bohème di Berlino e mascherato nei travolgenti carnevali di Monaco, en route verso l’Italia, a Milano e Verona. La passione lo divorava, senza perciò temerne la vampa, una fucina di rabbia e rimorsi a sprofondare entrambi, amanti di una cattiva stella, aggrappati l’uno all’altra fino alla fine.

Bimba cara, carissima Ka, che ho conosciuto e amato, devi riprenderti, essere felice e vivere la vita meravigliosa che ti meriti. È l’unica cosa a cui tengo. Piccola, so di averti fatto molto male. Cosa potevo farci? È stato così difficile. Mi avevi fatto impazzire. Perdonami per tutto quel dolore. […] Sarò fedele alle cose che abbiamo imparato insieme, prova ad esserlo anche tu. E la vita sarà bella.5Lettera a Katherine Cox, 25 giugno 1913.

Un nuovo «angolo di terra straniera» (non ancora il campo di battaglia di The Soldier) lo attendeva oltreoceano, per espiare vecchi dubbi e sofferenze sommerse nei riflessi cristallini dei Mari del Sud, sulla via tracciata da Stevenson e Gauguin. Il suo spirito fanciullesco rinacque con sorpresa nel “cuore di tenebra” del Pacifico, circondato da aromi tropicali e frutti succulenti dalle proprietà quasi magiche, dove si era tuffato a cercare la fatidica “alga della giovinezza” scappatagli di mano, a suo dire, sul letto del fiume a Grantchester. Fu anche il tempo in cui scrisse alcuni dei suoi testi migliori – The Great Lover, Clouds, Tiare Tahiti – in cui il ritrovato slancio poetico riecheggia «da stella a stella» (Fafaia, 1913) con una forza nuova. Camuffato fra i nativi-bambini, aveva pur sempre l’aria da tipico inglese all’estero, un puer aeternus perfettamente riconoscibile ovunque andasse. Per questo i minuti abitanti delle Samoa presero a chiamarlo “Pupure”, lo straniero dai capelli dorati che sognava la sua casa di campagna anche «di qua dal Paradiso» di Tahiti.

Nel suo diario Colombo descrisse le costa d’America (prima dei giorni di Johnny Dodge) così come la trovò – il posto più divino al mondo. ‘Era nulla di meno del Paradiso dei Santi’ – e poi si sovvenne che c’era un solo altro posto di eguale bellezza, ovvero il luogo dov’era nato…6Lettera a Violet Asquith, 8 marzo 1915.

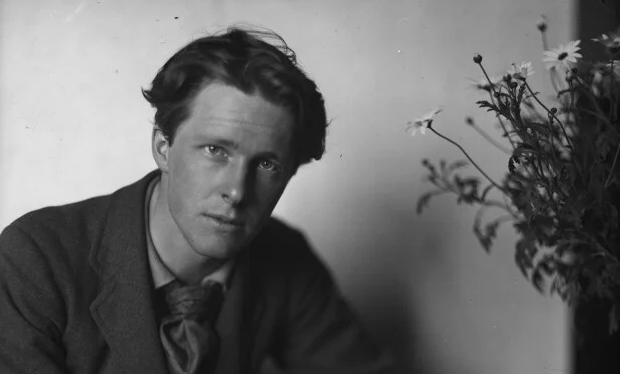

Poeta nazionale

Di ritorno dal lungo tour americano trascorso tra isole scintillanti, laghi, grand canyon, praterie ed euforiche metropoli, Rupert Brooke serbava ancora, agli occhi dei suoi conterranei, il fascino del «ragazzo più attraente d’Inghilterra» – questo il complimento di W.B. Yeats – con cui aveva lasciato il porto di Plymouth un anno prima. Trasfigurato dall’abbronzatura, il giovane dal passo leggero e il timbro più profondo, si gettò nuovamente sul selciato di Londra, dopo una virata d’obbligo a Rugby, i sandali ai piedi e il panama indossati come un revenant dal suo “mondo nuovo”.

Tuttavia, la maschera dell’apollineo era dura a cadere e scortato dalla fama di poeta – goduta già in vita, dall’uscita dei primi Poems (1911), una rivelazione nel panorama letterario dell’epoca – divenne il beniamino di Sir Edward Marsh, segretario di Winston Churchill all’Ammiragliato, il quale lo venerava come ospite d’onore nei suoi appartamenti. Sul lato pubblico, presiedeva come un divo ante litteram ai salotti più eleganti dell’alta società londinese, adorato da Violet Asquith (figlia del Primo Ministro Herbert) e invitato speciale nei magnifici garden parties al numero 10 di Downing Street, dove trascinava tutti con un’incantesimo di simpatia e bellezza.

Sotto l’egida del mecenate e in qualità di rappresentante della colonia poetica di Dymock (tra i suoi seguaci vide anche l’americano Robert Frost) nel Gloucestershire, il ragazzo poeta ideò la raccolta Georgian Poetry (1911-22) – silloge di penne del calibro di Walter de la Mare, Lascelles Abercrombie e John Drinkwater – che nelle sue ambizioni avrebbe dato espressione alla moderna poesia inglese, poi sepolta sotto la polvere della Grande Guerra, scavalcata a torto dal Modernismo.

A quell’altezza si unì all’attrice Cathleen Nesbitt, l’ultima passione, forse destinata a durare, nutrita dai versi di John Donne, il loro Galeotto: «Chi è al sicuro come noi due?» (The Anniversary, 1633, a cui fa eco Safety, 1914), perché, come diceva lui, «non c’è mai una fine se le cose sono perfette»7C. Nesbitt, A Little Love and Good Company, Faber, 1975..

Nell’agosto 1914, i primi sibili del conflitto rimbombavano nell’aria come una chiamata a cui sentiva di non potersi sottrarre, alla stregua di tantissimi giovani conterranei. Ci avrebbe pensato Churchill a riservargli un posto nel battaglione esclusivo diretto alla disastrosa campagna di Gallipoli. Al fianco di talentuosi camerati – noti col nome di “Glitterati” –, da inesperto sub-lieutenant, il soldato Brooke andò fiero e indomito sotto le armi. Desideroso di scorgere le terre dell’Attica a costo di morire servendo la patria, rammentava i passi omerici ripetuti fin dalla tenera età dai banchi di Rugby.

A parte i fuochi di Anversa, non fece però in tempo a combattere o a vedere l’ombra di una trincea. La profezia scagliata dagli dèi invidiosi si sarebbe avverata troppo presto al largo di un’isola greca, quando si spense nel giorno di Shakespeare e di San Giorgio sotto il sole cocente, chiudendo gli occhi come un bambino rapito dal sonno, dopo aver adocchiato la vetta del Parnaso dal suo binocolo.

In patria, il Times riportò come dovuto, dietro le iniziali del Primo Lord, il suo necrologio da eroe di guerra ritratto in fattezze classiche, tanto da far escalamare a un D.H. Lawrence in lacrime «L’ha ucciso il raggio fatale di Febo Apollo. Era tutto scritto nella saga. O Dio, O Dio!». In questi toni, colui che era stato assimilato dai contemporanei a un moderno Adone anglosassone veniva trasformato, a suo discapito, in un reincarnato Sidney, emblema del sacrificio bellico nazionale. D’altro canto, amici e familiari non avrebbero mai dimenticato il ragazzo più autentico celato dietro la leggenda: modesto e generoso, colto e irriverente, diverso dal profilo iconico impresso nel marmo. Allo stesso modo, i cinque e unici sonetti patriottici scritti all’alba della guerra non gli rendevano affatto giustizia come poeta. Soltanto la chiusa del componimento più famoso e una manciata di frammenti rinvenuti nel suo zaino ne custodiscono l’amore per la vita e gli affetti più cari: «E la risata, appresa dagli amici; e la dolcezza, / In cuori sereni, sotto un cielo inglese.» (The Soldier, 1914-15). La visione dell’Inghilterra che svanisce «in un altrove» come «un battito nell’Eterno» lo consolava perfino negli ultimi giorni, assalito da miraggi di lepri saltellanti sull’erba e sprazzi d’arcobaleno, in ricordo del suo allegro cottage, dentro endecasillabi dal fiato corto ma accecati dal bagliore di un’Albione lontana: «Negli Avon del cuore corrono i suoi fiumi.» Al rintocco di versi senza tempo, letti e amati tutt’oggi, il suo nome è inciso, assieme ai quindici war poets britannici caduti in azione, sulla lapide del Poets’ Corner a Westminster e in seconda riga sul War Memorial della King’s College Chapel a Cambridge, fra i luminari dell’Università.

Lì come nella contea di Warwickshire, sulle rive di Grantchester fino alla lontana Sciro, la sua fiamma arde ancora; il suo grido è l’adesso.

A fiato sospeso salimmo la collina ventosa,

Ridendo nel sole e sfiorando l’erba tenera con un bacio.

Poi tu dicesti, ‘Ci consumiamo nella gloria e nell’estasi;

Il vento, il sole e la terra rimarranno, sempre gli uccelli canteranno

Quando noi saremo vecchi, saremo vecchi…’ ‘E quando Morte verrà

Perderemo tutto ciò che è nostro; e la vita arderà ancora

Per altri amanti, su altre labbra,’ ti risposi,

‘Cuore del mio cuore, il nostro paradiso è l’adesso, e l’abbiamo meritato!’

‘Noi che siamo il meglio della terra abbiamo imparato la lezione.

La vita è il nostro grido. Abbiamo tenuto fede!’ ci dicemmo;

‘Con fermezza discenderemo,

Cinti di rose, nelle tenebre!’.8The Hill, 1910.

Riferimenti bibliografici

K. Hale, a cura di, Friends and Apostles: The Correspondence of Rupert Brooke and James Strachey, 1905-1914, Yale University Press, New Haven, 1998.

P. Harris, Song of Love: The Letters of Rupert Brooke and Noel Olivier, 1909-1915, Crown, New York, 1991.

C. Hassall, Rupert Brooke: A Biography, Faber, Londra, 1964.

N. Jones, Rupert Brooke: Life, Death and Myth, Richard Cohen, Londra, 1999.

G. Keynes, a cura di, The Letters of Rupert Brooke, Faber, Londra, 1968.

E. Marsh, a cura di, The Collected Poems of Rupert Brooke; With a Memoir, Sidgwick & Jackson, Londra, 1918.

T. Rogers, Rupert Brooke: A Reappraisal, Barnes & Noble, New York, 1971.

La scelta e la traduzione dei passi riportati è di Pierluigi Piscopo.

Pierluigi Piscopo (Napoli, classe 1997) ha conseguito una laurea in Lingue e Letterature Moderne Europee, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi sulla poesia di Rupert Brooke.

I suoi interessi di studio e ricerca riguardano la memoria della Grande Guerra e le rappresentazioni della mascolinità nella letteratura inglese tra fine Ottocento e primo Novecento. Collabora con riviste italiane e britanniche, tra cui «Pangea» e «Dymock Poets and Friends».