Nel 1965, durante le mie ricerche su Evelyn Scott, riuscii a trovare a Clarksville solo quattro persone che la conoscessero o fossero disposte a parlarne. Nella biblioteca cittadina c’erano soltanto tre suoi libri. Ovunque sembrava regnare l’ignoranza sul suo nome e sulla sua fama. Tutto ciò che Faulkner riuscì a dire di lei – rivelando senza remore il suo maschilismo – fu che era «abbastanza brava, per essere una donna»1D.A. Callard, Pretty Good for a Woman: The Enigmas of Evelyn Scott, Cape, Londra, 1985.. Forse considerava quel suo commento una forma generosa di riconoscenza per il pamphlet che Scott scrisse per presentare ai lettori L’urlo e il furore, libro che nel 1929 gli procurò la sua prima vera attenzione critica, contribuendo in modo decisivo alla reputazione che avrebbe poi meritato. Katherine Anne Porter, che aveva conosciuto personalmente Evelyn Scott in gioventù, non aveva molto da aggiungere, se non una confidenza sussurrata: «Sai, era comunista» – il che, ammesso che fosse vero, suonava come il bue che dà del cornuto all’asino. Altrimenti, con poche eccezioni, su Evelyn Scott regnava un silenzio curioso, a Clarksville come altrove.

Eppure Scott era stata, un tempo, riconosciuta come una delle principali innovatrici nelle forme e nelle tecniche del romanzo moderno. Come autrice di romanzi psicologici, veniva accostata a Virginia Woolf; come sperimentatrice dell’imagismo, si diceva che avesse sviluppato intuizioni simili – se non addirittura precedenti – a quelle presenti nei primi scritti di James Joyce e Waldo Frank. Con il suo uso del punto di vista multiplo, frammentato e limitato, e della tecnica a mosaico, anticipò forme poi associate a John Dos Passos.

L’ampiezza della sua produzione è stata notevole: con i suoi venti libri ha spaziato dall’autobiografia intima a opere di respiro epico, dall’espressionismo alla più fredda oggettività, dai romanzi per l’infanzia a temi sociali, economici e filosofici di grande complessità.

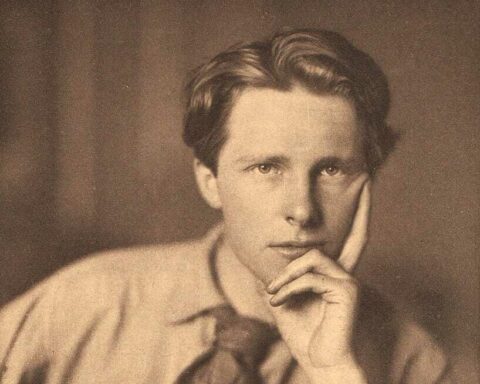

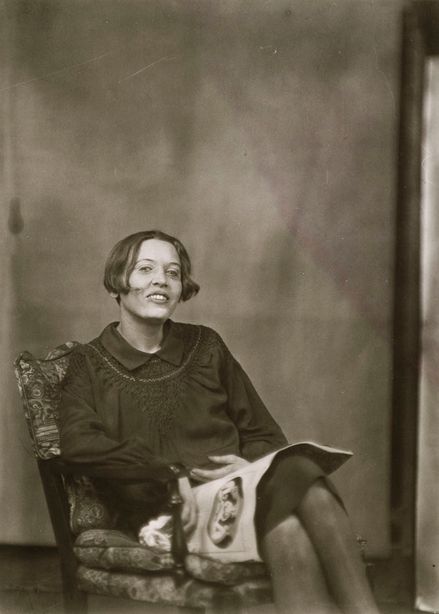

L’originalità di Evelyn Scott affonda le radici in alcune convinzioni maturate proprio nella sua città natale, Clarksville. Da bambina era soprannominata “Gold Elsie”. I capelli dorati le incorniciavano il volto, dominato da grandi occhi tragici, grigi, fissi, inquietanti – gli stessi occhi della madre, delle zie e delle cugine che abitavano nell’antica dimora della famiglia Thomas. Molte di loro avevano la fama di “artiste” e conducevano un’esistenza un po’ eccentrica, tollerata grazie al particolare privilegio che la città riservava alla classe benestante e aristocratica. Forse fu proprio questo vivere ai margini, unito a una morale tradizionalista e ipocrita dei suoi concittadini, a generare in lei, fin da giovane, un rifiuto profondo delle convenzioni e dell’ipocrisia che ci si aspettava da una perfetta “bella del Sud”.

Tre qualità che avrebbero contraddistinto Evelyn Scott per tutta la vita sembrano essersi manifestate fin dalla giovinezza. La prima fu un’avversione profonda per l’ipocrisia, accompagnata dal suo opposto: una sincerità assoluta verso se stessa, che la portava ad analizzare con fredda esattezza ogni sfumatura dei propri pensieri e sentimenti, e a non celare nulla nei rapporti con gli altri. Questa onestà compulsiva risultava spesso imbarazzante per chi le stava vicino, rendendo difficili i legami affettivi più stretti.

La seconda qualità, legata all’onestà, era il profondo rispetto per il diritto di ognuno alla propria verità interiore, che si raggiunge solo con totale sincerità verso se stessi, nel corpo e nello spirito. Il peccato imperdonabile, come per Hawthorne, era violare l’anima altrui e, come Eudora Welty, Scott sosteneva che il mistero della vita interiore fosse una verità personale inviolabile.

La terza qualità era la sua visione interiore del Liebestod, un panteismo gotico in cui la morte è l’elemento fondamentale della vita. Diversamente da Poe o Faulkner, il suo senso del gotico non si manifesta in immagini grottesche, ma in personaggi che si nutrono psicologicamente degli altri e in una natura che tutto avvolge. Fu dalla fuga d’amore nella natura selvaggia brasiliana, raccontata nel memoir Escapade, che Scott arrivò a considerare la morte come principio fondamentale della natura, identificando così Dio o l’Assoluto con la Morte. Morte, amore e Dio erano espressioni della stessa verità universale. «Il vero amore» scriveva «è abnegazione…» (Escapade). Poiché la morte è la perdita della separazione per unirsi all’unità, sia la morte che l’amore rappresentano l’abbandono dell’identità individuale. Per lei, l’ideale romantico più alto era diventare uno con l’universo attraverso l’amore — un’unione che significava amore totale, morte totale.

Per Scott, i veri nemici dell’uomo erano l’innocenza e l’astrazione, non la morte. Sebbene mai pienamente realizzati, la responsabilità personale, la conoscenza di sé e l’impegno in azioni concrete erano indispensabili per combattere l’astrazione. Scott dichiarava: «Non mi fanno paura gli uomini e le donne presi singolarmente; mi fa paura la gente, il mondo, tutto ciò che è immenso, informe, cieco nelle motivazioni. […] Ciò che più mi offende è il tentativo di privarmi della responsabilità delle mie azioni» (Escapade).

Aveva valide ragioni per temere tutto ciò che era enorme, informe e cieco, tutti quei progetti, schemi, convenzioni o cause (politiche, economiche, religiose o sociali) che alla fine ignorano e violano l’individuo. Alcuni la definivano anarchica, altri freudiana, marxista, anarchica, femminista o nichilista.

Il timore dell’astrazione, aggravato da gravi difficoltà economiche e problemi di salute, finì per contribuire allo sviluppo di una paranoia circoscritta ma drammatica. Negli anni ‘40, la carriera letteraria di Evelyn Scott cominciò a sgretolarsi. I suoi veementi attacchi al comunismo allontanarono alcuni critici, mentre gli autori del Rinascimento letterario del Sud la ignorarono, quasi non riconoscendola come una scrittrice del Sud. La guerra che infuriava in Europa la separò dal marito, impegnato al fronte in Europa, mentre lei, desiderosa di raggiungerlo in Inghilterra, attendeva in Canada una nave per partire. A stento riusciva a sostenere se stessa e ad assistere la madre malata. Era tormentata dalla perdita o dal furto dei manoscritti, dalla salute fragile e da circostanze poco favorevoli alla creazione letteraria. Abbandonata dal padre, reciso ogni legame con il figlio che rifiutava di ricevere le sue lettere, tradita anche dal suo ex marito e amico di lunga data, Scott cominciò a vacillare. Incapace di accettare la realtà di questi abbandoni, che la resero invisibile come artista e come persona, cercò qualcosa di concreto su cui focalizzarsi. Diede la colpa al servizio postale e agli editori, accusò i comunisti di complottare contro di lei. Non biasimò mai, né criticò, i suoi cari; la realtà del loro rifiuto era troppo devastante da accettare.

In quel periodo ebbe un crollo psicologico, probabilmente accompagnato da un ictus che la lasciò parzialmente invalida. Iniziò a sentire costantemente voci e rumori indistinti. A volte appena percepibili, altre volte quasi comprensibili, le voci avevano quasi sempre un tono e una cadenza del Sud. Lei le attribuiva a un’invenzione comunista capace di “intonarsi” alla mente individuale e ostacolarne la produttività. Era un’ossessione diventata paranoia.

Al culmine delle sue attività anticomuniste, dopo che un coinquilino l’aveva minacciata di rovinarla “alla prossima rivoluzione”, la sua macchina da scrivere venne distrutta con l’acido. I vestiti di un altro inquilino furono messi nel suo armadio, e la polizia fu chiamata per perquisire la sua stanza. Ogni tanto, alcuni giornali riportavano la notizia che Evelyn Scott, “romanziera” (senza ulteriori dettagli), era stata arrestata per prostituzione. Qualunque fosse la fonte e la fondatezza di queste molestie e persecuzioni, l’effetto sulla sua salute mentale era reale.

La situazione non migliorò quando, nel 1944, riuscì a raggiungere il marito a Londra, una città devastata dai bombardamenti. Nei dieci anni successivi, la sua salute peggiorò ulteriormente, il mercato editoriale si contrasse e fu tormentata da dolori ai denti che non poteva permettersi di curare. Ridotta in povertà, emaciata, quasi sdentata, ma ancora determinata a rilanciare la propria carriera letteraria, poté infine tornare negli Stati Uniti grazie all’aiuto economico di alcuni amici scrittori.

Per il resto dei suoi giorni visse, con il marito, in una stanza di un hotel economico di New York, dove una volta mi offrì, come gesto di affinità sudista, del pane di mais preparato nella cucina comune. Gentile e arguta, con una nuova dentiera, aveva ritrovato la sua naturale bellezza.

Poco dopo fu colpita da un ictus che le lasciò un’afasia espressiva – una tragedia finale per una scrittrice – che sembrò porre fine a ogni speranza di rinascita letteraria. Eppure, con eroica determinazione, superò anche questa prova e continuò a scrivere, apportando le ultime revisioni a Escape into Living.

La fine arrivò dopo un ricovero per sottoporsi a cure oncologiche. La sera stessa del suo ritorno a casa morì serenamente, accanto al marito.

Se Evelyn Scott fu, in definitiva, un fallimento – come alcuni suggerirono – fu perché tentò l’impossibile. Ma forse non fu affatto un fallimento se la sua vita e la sua opera contribuirono, anche solo in minima parte, a quel lento processo evolutivo e di miglioramento che lei considerava la speranza dell’umanità. Un processo che promette una progressiva marcia verso l’unica realtà ultima: Liebestod, l’amore-morte.

Robert L. Welker

Tratto da «Southern Quarterly», University of Southern Mississippi, 1990.

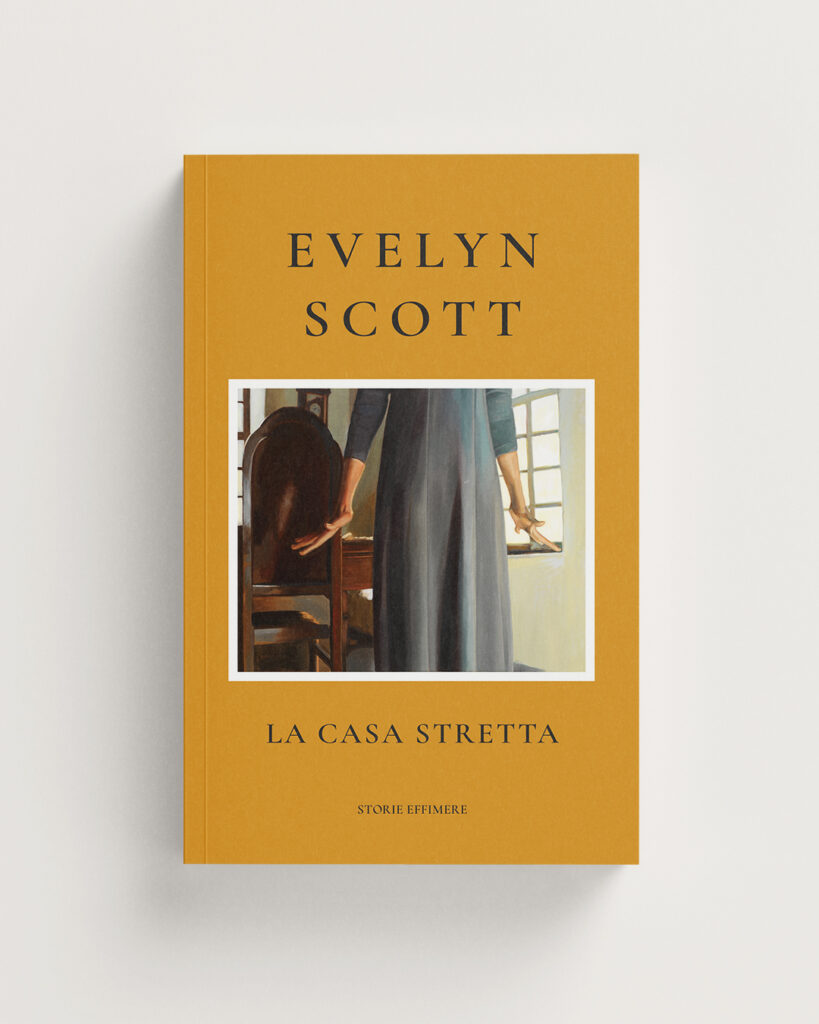

Evelyn Scott

La casa stretta

Nel cuore afoso di una cittadina del Sud degli Stati Uniti, i Farley cercano di mantenere un fragile equilibrio domestico. Ma dietro le finestre chiuse e le tende logore, si agitano tensioni profonde: matrimoni infelici, maternità ambigue, amori che feriscono più di quanto consolino.