Sono nata in America in un momento in cui lo strano fenomeno di una coscienza sociale stava prendendo forma, sconvolgendo e sorprendendo la naïveté di quel continente. Mia nonna teneva conferenze sui diritti delle donne. Avevo sfilato con striscioni con su scritto voto alle donne prima dei sei anni. Avevo firmato il giuramento a otto e a dieci ero salita sui polverosi gradini di una piattaforma durante un raduno religioso per dichiararmi “figlia di Dio”, con la gonna troppo corta e i capelli spettinati che mi sfioravano le guance in fiamme. Le donne impegnate nei Movimenti mi arringavano, predicendo un grande futuro per me. Mi prestavo al gioco con il cinismo tipico dei giovani, ma poiché tutte quelle donne mi erano estremamente insopportabili, avevo evitato qualsiasi “Movimento” ed ero diventata atea per conto mio. Tuttavia, avevo imparato che “le donne erano vittime di ingiustizia” e che l’uomo era “il grande nemico”.

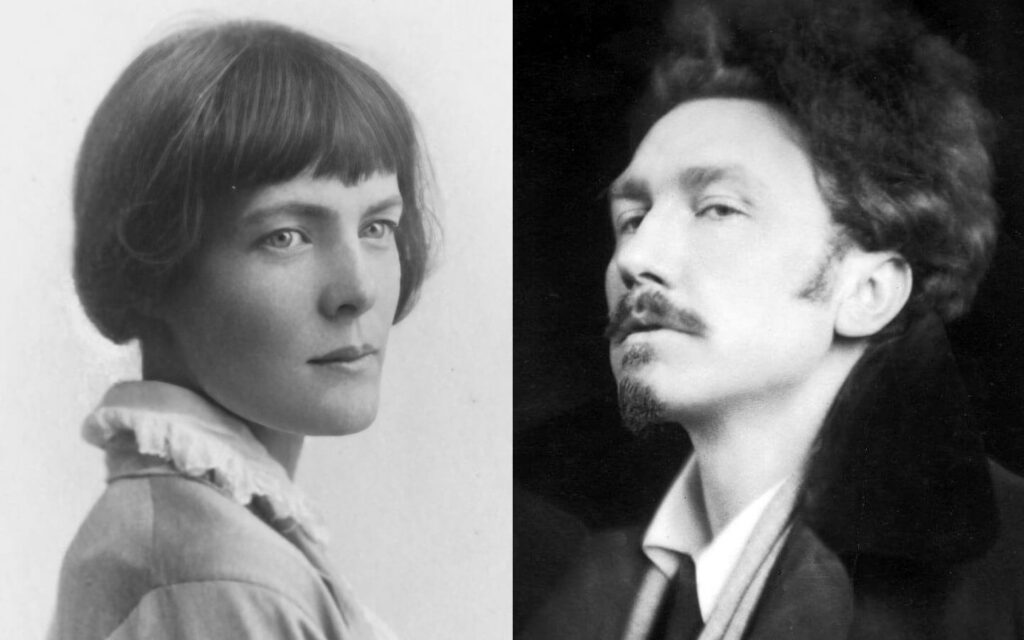

Frances Gregg è una figura enigmatica, vicina alle cime del modernismo – Ezra Pound e Hilda Doolittle –, ma al tempo stesso lucida nel metterne in questione le ideologie. Sebbene i suoi contributi siano stati messi in ombra da quelli dei suoi contemporanei, la voce di Gregg – articolata, ribelle e profondamente umana – riecheggia come una testimonianza delle complessità del vivere e dello scrivere in un’epoca di profonda trasformazione culturale.

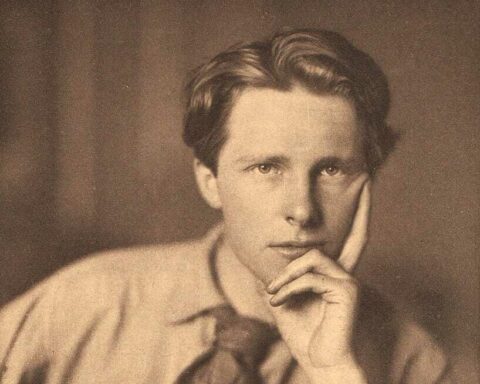

Nata a Filadelfia nel 1885, vive gli anni della prima giovinezza in un contesto matriarcale insieme alla nonna e alla madre suffragetta e insegnante, e rifiuta il percorso previsto dalla sua classe sociale: fin da ragazza frequenta conferenze sui diritti delle donne, crede – per un certo periodo – nell’arte, è coinvolta in un triangolo amoroso con Ezra Pound e Hilda Doolittle, tenta la strada della scrittura, va in Europa, si sposa pentendosene presto e trascorre i suoi ultimi anni tra povertà e incertezza. Racconta la propria vita attraverso brevi testi e un memoir, The Mystic Leeway, che rimane inedito per più di mezzo secolo. Muore durante il bombardamento del 1941 su Plymouth, insieme alla madre e alla figlia: all’inizio di una guerra, alla fine del modernismo.

Sulle riviste «Poetry» e «The New Freewoman» appaiono i suoi scritti autobiografici più genuini, che riflettono una profonda ricerca identitaria, ma anche la consapevolezza dell’inevitabile fallimento.

È H.D. a ricordarle che la donna deve superare la condizione di musa se vuole diventare scrittrice. Tuttavia, col tempo, Gregg finirà per allontanarsi dal modernismo, confutandone alcuni aspetti fondamentali:

Non ero d’accordo con nulla di tutto ciò. Gli artisti non mi sembravano l’avanguardia, ma la retroguardia della vita. Raccoglievano le briciole dalla tavola dell’uomo ricco. Erano i giornalisti cosmici, una nobile professione, ma, per quanto riguardava la creazione, erano sterili e impotenti.

Sente così l’esigenza profonda di allontanare tramite la scrittura il destino che le è stato assegnato: il destino di aver trascorso la vita in compagnia di artisti rivelatisi «sacerdoti e maghi» che professano «fandonie, superstizioni, mitologie confuse» e che in realtà sono degli escapisti, «in fuga dalla vita». Perché si sentirà costretta a resistere allo sguardo di questi sacerdoti e queste sacerdotesse? Le relazioni con i suoi amanti offrono alcuni indizi.

Nell’estate del 1911, accompagnata dalla madre e da H.D., Gregg parte per un viaggio di quattro mesi in Europa. Una volta arrivate a Londra decidono di restare. Solo l’anno successivo Gregg rientra in America per un breve periodo, nonostante la contrarietà della compagna, che – quasi preda di un oscuro presentimento – la supplica di non partire.

In quello stesso anno, a Filadelfia, Frances Gregg conosce John Cowper Powys, scrittore e oratore dal fascino magnetico, che tra le tante cose si proclamava «campione dell’immoralità contro la morale». Tra loro inizia una intensa relazione, che per lei si rivela difficile e dolorosa, fisicamente e psicologicamente. L’ossessione di Powys per il sadismo è ben nota tra i suoi colleghi e conoscenti.

Nelle poesie e nelle lettere indirizzate a Gregg, la figura femminile assume spesso il ruolo di feticcio – un motivo che ricorre anche nell’opera della scrittrice, dove, attraverso l’espediente del racconto del terrore, mette in scena donne percepite come proprietà, possedute dagli uomini e corrotte dal mondo che le circonda, le cui identità sono distorte dallo sguardo maschile.

In questo contesto, l’orrore non è solo un artificio narrativo, ma si configura come uno strumento di resistenza, capace di far riflettere sulle costrizioni psicologiche e fisiche imposte dai sistemi patriarcali. Come emerge dal suo memoir, l’esperienza di Gregg con la sessualità è descritta in termini di minaccia e di terrore, mettendo in luce una profonda inquietudine nei confronti del suo ruolo, della propria identità sessuale e delle aspettative proiettate su di lei, tanto dagli amanti quanto dalla società. «Finora, in tutta la mia vita, non ho mai incontrato un solo uomo – per quanto abbia fatto del mio meglio per rendere mio figlio un’eccezione – né alcun uomo mi ha incoraggiata o ha davvero desiderato che io fossi una donna».

Circondata dalle aure intellettuali e artistiche del suo tempo, Frances Gregg possedeva tutte le doti e l’opportunità che avrebbero potuto garantirle un posto tra i modernisti. Tuttavia, sia nel caso di Powys che in quello di H.D., il suo ruolo fu quello di osservatrice, oggetto del desiderio e vittima. Gregg non accetterà più tale posizione e dopo il divorzio preferirà vivere insieme alla madre e ai due figli, cambiando spesso città e trovando lavori precari, riuscendo di conseguenza a scrivere poco.

Questo senso di disillusione verso il prossimo («La fregatura della vita è che a ogni fanciulla sognante viene concessa una sola scelta che non è mai quella giusta. E tutte finiscono così con il cuore spezzato»), soprattutto verso gli uomini, è cresciuta nel tempo ma ha per Gregg un’origine precisa: il primo bacio e la perdita dell’innocenza.

In una lettera a Powys, Gregg scrive: «Il capitolo successivo [del memoir] inizia con: “Non ho mai amato un uomo onesto…”. Devo dire che, per una persona che disprezza l’arte dell’amore, la mia attenzione sembra curiosamente ancorata su questo tema». Questa riflessione rivela l’ambivalenza emotiva che caratterizza il suo rapporto con l’amore: da un lato, il dubbio sull’adeguatezza degli uomini nel garantire appagamento e sostegno; dall’altro, la disillusione rispetto alla possibilità di una reale complicità nella creazione condivisa dell’arte. È da questa tensione che si origina una significativa energia creativa, evidente nella sua produzione narrativa di matrice essenzialmente autobiografica. La scrittrice sviluppa un discorso incentrato sulla costruzione dell’identità e sulla soggettività, mettendo in scena l’orrore psicologico legato alla percezione di sé e alla consapevolezza della mortalità.

Il connubio tra angoscia esistenziale e desiderio di autenticità costituisce il fulcro non solo del racconto, ma dell’intera poetica di Gregg, marcata dalla lucida consapevolezza del suo possibile – e forse inevitabile – fallimento. Ben Jones, nell’introduzione a The Mystic Leeway, spiega:

Gregg non si fa illusioni su ciò che la vita ha fatto di lei. È senza casa e inquieta, “fredda, vuota come una maschera, con occhi ciechi”. Sa che la salvezza del mondo proiettata attraverso l’arte, attraverso Ezra, Hilda e persino Powys, è fallita. Il suo testamento si configura come una contro-narrazione spesso amara nei confronti del modernismo. Eppure, è un testamento che risuona con forza nel nostro tempo e nel modo in cui leggiamo il passato.

Due mesi prima della sua tragica morte, Gregg scrive a Powys queste ultime righe:

Non ero arrabbiata con te, ma la tua lettera mi ha riportato alla mente i vecchi anni tristi, quando ero, suppongo, amata, ma desideravo pensare ed essere compresa. Essere amata era solo un ripiego. Accettavo quell’amore nel furioso tentativo di dimenticare ciò che realmente portavo nel cuore. Nella vita devono pur esserci degli amanti, ma è pericoloso non comprendere una donna e non conoscerla

per ciò che è davvero.

Maschio e femmina

Frances Gregg

In bilico tra introspezione e visione perturbante, Frances Gregg racconta di protagoniste disarmate eppure feroci, fragili ma radicalmente libere. Un piccolo corpus letterario che sa essere sovversivo senza clamore, e che restituisce, con sguardo preciso, il senso più profondo del vivere da estranea in un mondo costruito altrove.